![]()

トップページ News 工事概要 周辺地図 工事工程 施工方法2

施工方法

| 本工事の施工に関しては設計図書・特記仕様書及びその他仕様書等に基づき監督員の指示に従い、安全かつ入念な施工を心掛けます。また、関係官庁及び関連業者との打ち合わせを密にして円滑な工事運営を行い、全工事にわたって無事故、無災害を達成するよう全力を挙げて工事に取り組み、工期内での完成に努めます。尚、仕様書に記載無き事項に疑義が生じた場合は、監督職員と協議して決定します。 | |||

| 1 施工フロー | |||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

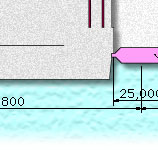

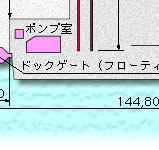

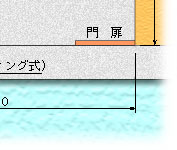

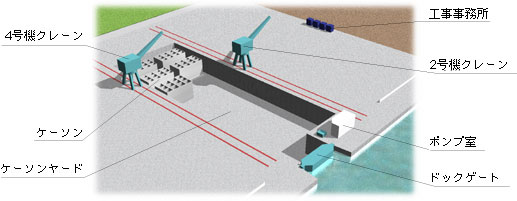

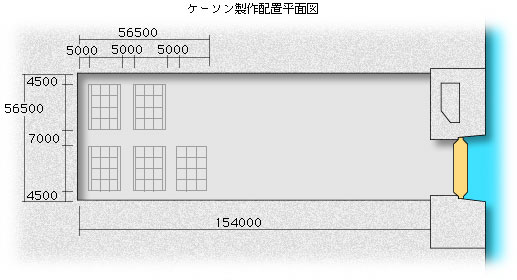

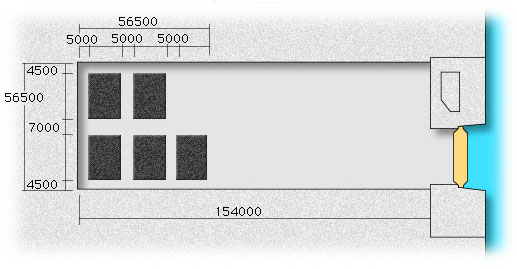

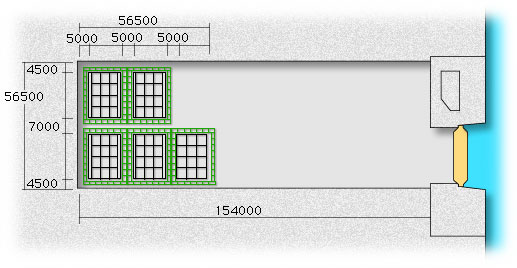

| 2 仮設計画 本工事のケーソンは、むつ小川原港ケーソンヤードで製作します。 |

|||||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

| 現場周辺地図はこちら | |||||||||

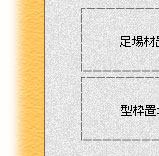

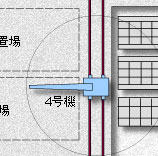

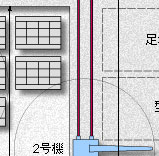

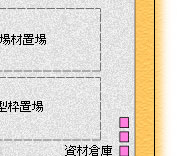

| 1仮設建物及び資材置場 むつ小川原港ケーソンヤード内に現場事務所、資材倉庫および作業員休憩場を設置します。 仮設材及び工事に使用する材料等の置場も、ケ−ソンヤ−ド内とし、作業用地が他工事と錯綜 する事のないよう業者間で調整します。また、資機材は常に整理整頓を心掛けながら作業用地 計画に従います。 |

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

||

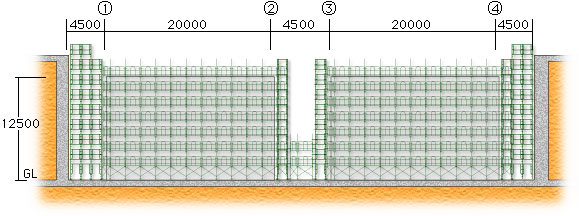

| 3 底面工 1 底版墨出し ケーソンを製作する位置は、函台(ドック底版)を清掃後に、トランシット及びスチールテー プを使用して行います。各辺長及び対角長を確認し、ケーソン製作位置を決定した後墨出しを 行います。 2 製作面上の不陸確認 ケーソン製作ドックの底版コンクリートの不陸状況をレベルで確認し、不陸部分は木板等にて 調整します。 |

|||||||

|

|||||||

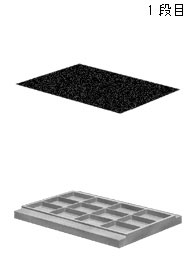

| 3 アスファルトルーフィング敷設(4−2−1区用) ケーソン位置出し完了後、ケーソン進水・浮上時に底面との縁切れを良くする為、伸縮が少な く耐久性があるアスファルトルーフィング(22kg/巻)を敷設します。 敷設したアスファルトルーフィングは、風等で飛散しないようラップ部を粘着テープで止め、 重しとして底版鉄筋組立用スペーサブロックを置きます。尚、アスファルトルーフィングの ラップ長は横断方向、縦断方向ともに10cm以上確保できるように注意して施工します。 4 摩擦増大用マット搬入・敷設(4−2−2区用) 使用する摩擦増大用マット(2.0m×1.0m×0.03m)は、トレーラーにてむつ小川原港まで運 搬します。 摩擦増大用マット荷卸しについては走行ジブクレーン・ラフタークレーン及びクローラーク レーンを使用して荷卸をおこないます。 ケーソン位置出し完了後、摩擦増大用マットを敷設します。 |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| 4 足場工 1 外周足場 外周足場は設置時の転落防止措置として手摺り先行鋼製枠組足場を使用し、各ロット作業時の昇 降用及び作業足場としてケーソンの打設高さに合わせて順次組立を行っていきます。 又、転落防止措置として、足場外周にはメッシュシートを設置し、躯体と足場の隙間には枠組足 場用ブラケットに足場板を設置し安全ネット等で開口部養生を行います。 |

||||

|

||||

| 2 内足場 1. 型枠上段内足場 鉄筋組立及びコンクリート打設用の鋼製足場を使用します。 それぞれの足場はケーソンの桝の大きさに合わせて改造します。設置、撤去はラフターク レーン・走行ジブクレーン及びクローラークレーンにておこないます。 2. 型枠下段内足場 型枠組立・撤去時に使用する型枠下段内足場は、各桝の大きさに合わせて加工された鋼製 足場材を使用します。 |

||||

|

||||

| 5 鉄筋工 1 鉄筋搬入 使用する鉄筋のは、トレーラーにてむつ小川原港ケ−ソンヤ−ドまで運搬します。 鉄筋荷卸しについては走行ジブクレーン・ラフタークレーン及びクローラークレーンを使用し、 鉄筋加工ヤードに径別・長さ別に仮置きし荷卸完了後、納入伝票と搬入鉄筋と照合を行います。 尚、資材の運搬については過積載のないよう十分注意します。 2 鉄筋の保管 鉄筋の保管は径別・長さ別に区分けして台木上にのせブルーシート等で覆い、雨・風等から保護 します。 |

|||

| 3 鉄筋加工 鉄筋の加工は設計図書に基づき、材質を害 さない方法(常温切断、曲げ)で加工し、 組立前には鉄筋の表面に付着した油・泥・ その他鉄筋とコンクリートの付着を低下さ せる恐れのあるものは除去します。 4 鉄筋組立 鉄筋組立は設計図書に基づき正しい位置に 配置し、コンクリート打設時に移動・ズレ が生じないよう焼きなまし鉄線 (0.8?以上)で結束固定します。 |

|

||

| 鉄筋と型枠の間隔についてはスペーサーブロックを使用し、所定の被り厚を確保します。 使用するスペーサーブロックは躯体コンクリートと同等以上の強度を有するものとします。 |

|||

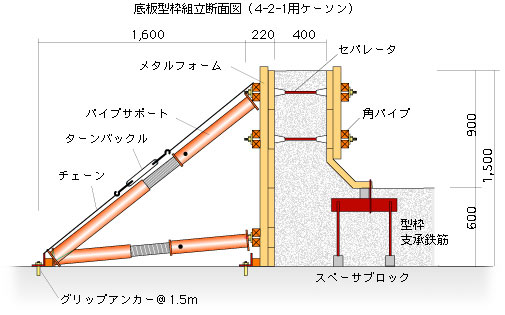

| 6 型枠工 1 型枠大組 型枠は施工性及び経済性を考慮し鋼製型枠を使用します。 型枠の大組は、資材ヤードでラフタークレーンを使用して組立を行います。 2 型枠建込 型枠建込み前に型枠に変形・破損の無いことを確認し、建込みを開始します。 建込みは走行ジブクレーン及びクローラークレーン型枠を吊り込み、所定の位置に設置します。 A 1段目 1段目の外型枠は鉄筋組立前に走行ジブクレーンにて吊込み、建込み完了後チェーン・ パイプサポート等で固定します。鉄筋組立完了後、内型枠を走行ジブクレーン及び クローラークレーンにて設置します。内型枠は浮型枠となるため受台を使用し, コンクリート打設時の型枠の浮き上がりを防止するため受台を番線等で固定します。 B 2〜5段目 2段目の型枠は鉄筋組立完了後、内型枠及び外型枠を設置します。 3段目〜5段目の型枠建込は、下段型枠脱型 → 上段型枠組立(スライド方式)の 順序で作業を繰返し行います。 |

||

|

||